Stradivarius 1700. Un sueño real

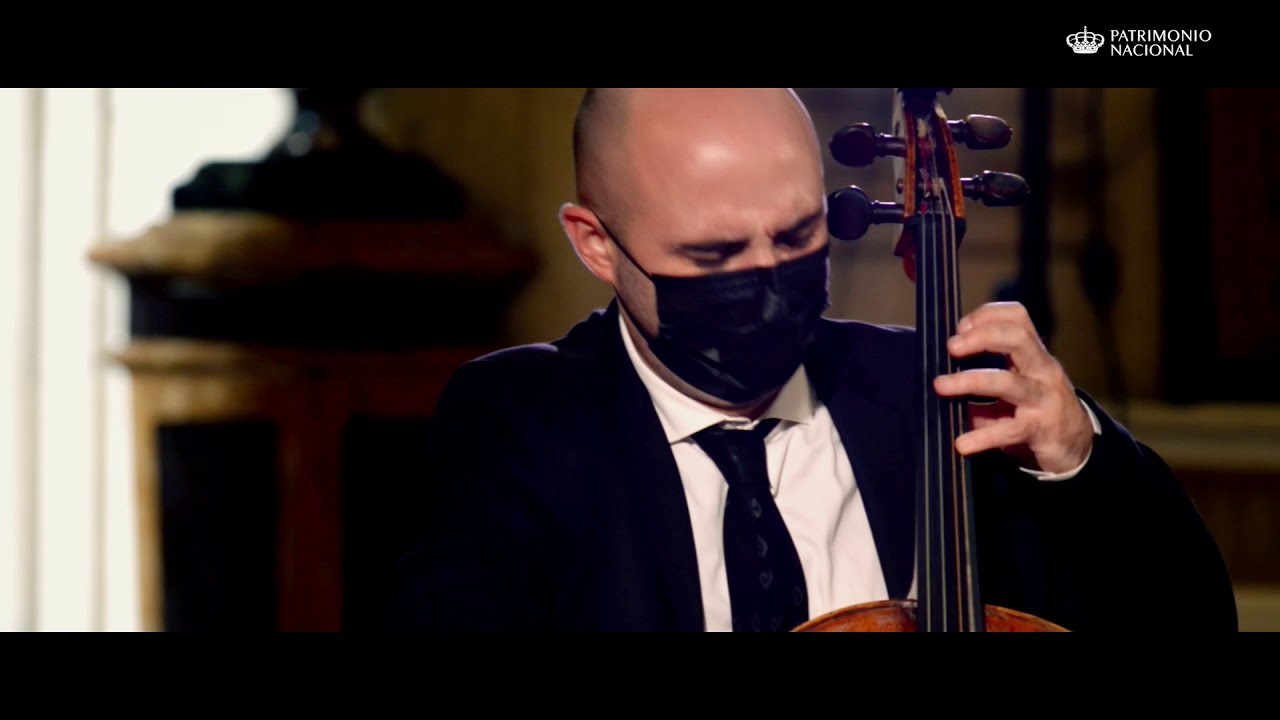

‘Stradivarius 1700. Un sueño real’ es el primer documental que lleva a cabo Patrimonio Nacional. El violonchelo sin decorar de Antonio Stradivari, que forma parte de la Colección Palatina de la institución, se convierte en uno de los dos protagonistas de este viaje al siglo XVIII, en el que el violonchelista Guillermo Turina se enfrenta por primera vez al reto de tocar un instrumento que ha estudiado durante toda su vida.

El encuentro entre ambos, que tiene lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, es el punto de partida de este audiovisual de 60 minutos, grabado durante el mes de octubre de 2020, con restricciones por la expansión del coronavirus, y en el que diferentes profesionales de Patrimonio Nacional ponen en contexto la celebración de este concierto sin público que, sin embargo, está pensado para el disfrute de todo el mundo, desde los más expertos al público en general.

Lo que debía ser un concierto para un reducido número de invitados, como en ocasiones anteriores, se convierte en una actuación única –un concierto con obras del siglo XVIII, interpretadas con el Stradivarius 1700 en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid– al que todo el mundo podrá acceder a través de la web de Patrimonio Nacional, porque, en palabras de la presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, “Patrimonio Nacional es el patrimonio que compartimos todos los españoles”.

Obra por obra

Sinfonia di violoncello a solo en Re mayor. Adagio Assai, Presto

Giacomo Facco (1676 – 1753).Las Sinfonias a violoncello solo forman parte de un gran corpus de música de Giacomo Facco para dicho instrumento, localizadas en un extenso manuscrito de la Biblioteca Nazionale Marciana de Venecia y probablemente escritas durante los años en que vivió en Madrid, tal como demuestra la filigrana del papel en que se conservan. El volumen se compone de más de una veintena de piezas entre las que se encuentran diversos Balletti, Sinfonias y Sonatas.Escuela práctica de Solfear. Ejercicio 51

José de Zayas (1747 – 1804)José de Zayas trabajó como violonchelista en la corte desde 1770, llegando a ser el primer violonchelo de la formación. Lamentablemente, no han sobrevivido obras suyas hasta nuestros días, salvo por algunas piezas de carácter pedagógico. El ejercicio 51 forma parte de su Escuela didáctica de solfeo, que fue muy utilizada en la enseñanza madrileña de principios del siglo XIX.Sonata III. Allegro.

Anónimo (finales del siglo XVIII)Se trata de uno de los manuscritos más enigmáticos e interesantes de la literatura para violonchelo escrita en España; un cuaderno custodiado en el archivo de la iglesia de Santa María del Pi de Barcelona, Seis sonatas de Violoncelo y Baso de Diferentes Autores. De entre sus piezas sólo se ha podido constatar la autoría de una sonata de Luigi Boccherini y las dos últimas páginas aparecen intituladas como “Última lición de Dn Joseph Zayas”.Silencio, pasito, calle el amor

Antonio Literes (1673 – 1747).Antonio Literes obtuvo la plaza de violonchelista de la Real Capilla en 1693 y perteneció a esta formación hasta su fallecimiento, aunque fue más conocido por ser uno de los autores más exitosos del teatro musical español del barroco gracias a algunas de sus zarzuelas. Silencio, pasito, calle el amor pertenece al manuscrito Gayangos – Barbieri de la Biblioteca Nacional de España, que recoge un amplio cancionero musical de diversos autores del siglo XVIII.Cantata ¿Quién podrá? Aria, Recitado, Grave, Minuet, Grave. 4’20’’)

José de Torres (1665 – 1738).Maestro de Capilla de la corte madrileña desde 1720, José de Torres compuso una gran cantidad de partituras para los oficios religiosos a lo largo de su vida. La cantata ¿Quién podrá?, la única pieza de su catálogo con una parte específica para violonchelo obligado, pertenece a la colección recogida en el Manuscrito Mackworth de cantatas españolas custodiadas en la universidad de Cardiff.Cantada humana Cuando en el Oriente. Recitativo, Aria. Largo.

Giacomo Facco (1676 – 1753)De la cantata Cuando en el oriente sólo se conserva un ejemplar en el archivo de la catedral de Guatemala. Probablemente sea una de las composiciones más tardías de Giacomo Facco, con unos largos desarrollos armónicos y melódicos mucho más elaborados que en sus cantatas italianas, El planteamiento de la voz de la soprano y del violonchelo es similar, generando la sensación de dúo con acompañamiento de bajo continuo.

Intérpretes

Doctor en musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, Guillermo Turina comenzó sus estudios de violonchelo a la temprana edad de 3 años. Especializado en la interpretación con criterios históricos, forma parte de algunas agrupaciones como La Tempestad, Al Ayre Español, Paper kite y Nereydas. Su actividad como solista le ha llevado a tocar tanto recitales de violonchelo solo como conciertos con orquesta en diversas salas de concierto de España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Alemania o Argentina. Desde el año 2016 ha publicado varios discos con el sello holandés COBRA records.

Natural de Monzón, Huesca. Premio Extraordinario Fin de Carrera en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. En 2007 gana el 1er premio en las “Becas Montserrat Caballé -Bernabé Martí”. En junio de 2012, en Pekín, es semifinalista en el prestigioso concurso Operalia. Su actividad concertística es intensa, realizando numerosos recitales y óperas por Europa, América y Asia. Participa en grabaciones para Radio Nacional de España, Radio Clásica Portuguesa, Radio Austríaca Clásica, la B.B.C y Medici TV, así como para los sellos; Alpha, Lauda, Winter & Winter, Cobra Records y Glossa.

Se gradúa en el Departament de Musique Ancienne de Toulouse con Yasuko Bouvard y François Saint-Yves y en el Grado Superior de Clave con Béatrice Martin en la ESMUC de Barcelona. En el 2018 gana, junto a Guillermo Turina, el Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón. Es requerida como continuista en diferentes orquestas y formaciones camerísticas realizando conciertos por Francia, Itália y España principalmente. Ha grabado para los sellos Brilliant Classics, Klarthé, Harmonia Mundi, Calliope, y Columna Música. Actualmente compagina su actividad concertística con la docente el Conservatorio Profesional de Badalona y en el Conservatoire à Rayonement Régional de Toulouse.

La colección Palatina

Entre las piezas más sobresalientes debemos destacar el cuarteto de instrumentos de cuerda construido por Antonio Stradivari a finales del siglo XVII. Constituye el único conjunto de instrumentos decorados del constructor cremonense que se mantiene unido y, además, pertenece a su mejor época como puede apreciarse en los conciertos que anualmente tienen lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid.

Junto a este conjunto, en 1772 llegó a España el Violonchelo 1700, que comparte las cualidades organológicas y sonoras de los violines, viola y violoncello decorados del Cuarteto Palatino. Para ello Stradivari recurría a los materiales más selectos y duraderos, como la madera de arce para la caja y el abeto para la tapa armónica –originario del famoso “bosque de los violines” de Paneveggio, en los Alpes italianos-, o el ébano en el diapasón.

El órgano de la Real Capilla del mismo palacio, construido por Jordi Bosch en el siglo XVIII, incorpora innovaciones que tardarán varias décadas en aparecer en la organería europea a lo que se une la excepcional fachada diseñada por Ventura Rodríguez. Su inmejorable estado de conservación hace que hoy siga sonando con todo su esplendor.

Dentro de la extensa familia de pianos y los instrumentos que precedieron a su invención, contamos con pianofortes como el recientemente restaurado construido por Juan del Mármol con su delicada decoración en piqué o el piano armario construido por Francisco Flórez, quien fue pensionado por Carlos IV para formarse en Londres.

También las guitarras tienen su representación en nuestra colección. La construida por José Frías destaca por sus incrustaciones en nácar, piedra y maderas finas, mientras que la que Juan Riudavets dedica a Fernando VII reproduce en marquetería el puerto de Mahón. Entre las piezas más antiguas ocupa un lugar destacado el virginal flamenco, fechado en 1579, de Hans Bos, uno de los pioneros y más importantes constructores de instrumentos de tecla en Flandes; o el conocido como “Realejo de la reina Juana”, importante documento histórico que muestra la organería castellana del siglo XVI.

También las invenciones más modernas tienen su lugar en nuestra colección. El fonógrafo de Hugens y Acosta obsequiado al rey Alfonso XIII sigue el modelo patentado por Edison en 1877 gracias al cual se podía grabar y reproducir el sonido por primera vez en la historia.

Otras piezas que forman parte de esta colección no pueden ser catalogadas como instrumentos sonoros pero su aportación para el conocimiento de las prácticas musicales es indiscutible. Un ejemplo curioso es el quirogimnasio que Casimiro Martin regala a la reina Isabel II. Este inventor creó este artilugio para fortalecer los dedos de los instrumentistas, especialmente los de los pianistas, y de los cuatro que se conservan en la actualidad éste es el único que se encuentra en España.

Órgano Bosch de la Real Capilla

Leonardo Fernández Dávila / Jorge Bosch1778Organería, talla, policromíaPalacio Real de MadridVer másA principios de 1756, el organero Leonardo Fernández Dávila comenzó la construcción del órgano destinado a la Capilla del Palacio Real Nuevo. Lo desarrolló siguiendo las técnicas de los sistemas español e italiano, dándolo por concluido en 1759. Sin embargo, no se pudo instalar en la Real Capilla ya que el espacio sacro no había sido aún concluido, por lo que tuvo que ser almacenado. Fue en 1771 cuando se dio inicio al montaje, pero Dávila falleció unos meses después sin ver finalizado su proyecto. Poco antes de morir, recomendó a Jorge Bosch Bernat-Veri para concluir la obra. En 1772, cuando Bosch retomó el montaje del órgano, habían fallecido ya tanto el organista primero y vicemaestro de la Real Capilla, José de Nebra, como el compositor de la corte, Domenico Scarlatti, pero también el rey Fernando VI y su esposa Bárbara de Braganza, los monarcas impulsores del proyecto inicial. Tal vez por esta razón, Bosch no se limitó a montar el órgano de Fernández Dávila, sino que, sin deshacer lo ya construido, lo rediseñó a su gusto. De este modo, la terminación del órgano se demoró hasta 1778. Jorge Bosch y Bernat-Veri se dejó influir por el tratado francés L’Art du facteur d’orgues publicado por el constructor de órganos francés, François Dom Bèdos de Celles. Pero además, inventó numerosos registros, como la voz humana en eco y variados registros de lengüeta, dotando al instrumento de amplias posibilidades dinámicas. Pero el órgano en su estado final incorporó además importantes avances técnicos, como las novedades en la conducción del aire, no conocidas hasta entonces, la doble arca de viento, la manivela tipo biela para que facilita la entonación, la imitación de Flauta Travesera, los teclados completos en arca de expresión o los acoplamientos regulables. Las novedades empleadas por Bosch en este órgano (y otras que pudo utilizar en otros órganos, algunos de ellos hoy desaparecidos) son tan sorprendentes que se acercan a los avances que más tarde hará el famoso constructor de órganos del siglo XIX, Aristide Cavaillé-Coll. El instrumento ha llegado a la actualidad prácticamente en su estado original, y se halla además en un excelente estado de conservación tras los trabajos de mantenimiento y restauración que ha tenido a lo largo de los años.

Cuarteto Palatino o Cuarteto Decorado

Antonio Stradivari (1644-1737)1709 / 1709 / 1696 / 1697Ver másConocido como “Cuarteto Real” decorado, está compuesto en la actualidad por dos violines (uno grande y uno chico), una viola y un violonchelo. Parece que el violero cremonense Antonio Stradivarius lo realizó pensando en Carlos II como conjunto unitario y decidió después ofrecerlo como obsequio a Felipe V, durante su visita a la ciudad en 1702 y así lo cuenta la crónica de de Desiderio d'Arisi, amigo íntimo del constructor. Por motivos políticos de la Guerra de Sucesión española no fue permitida esta entrega. Inicialmente había realizado otro conjunto con motivos decorativos para la familia Medici, que no se conserva unido. Setenta años después de su fabricación, Carlos III encarga al Padre Brambilla la adquisición del entonces quinteto para su hijo, el Príncipe de Asturias y futuro Carlos IV, en su viaje a Cremona. Una viola tenor desaparecida en la Guerra de la Independencia completaba el cuarteto actual. Los instrumentos habían sido heredados por dos hijos de Antonius, primero por Francesco y luego Paolo. La calidad de este cuarteto se puede apreciar en los conciertos que Patrimonio Nacional programa. Los materiales utilizados y la exquisita factura le otorgan una sonoridad incomparable y una delicadeza tímbrica espectacular. Por otra parte, sobresale porque, a diferencia de otros conjuntos del mismo violero, este cuarteto ha permanecido unido y vinculado a la Corte española desde su adquisición con la excepción de las dos violas robadas (la viola contralto fue recuperada en 1950 gracias a la labor del conservador de entonces, Ruiz Casaux). Desde el punto de vista estético, los cuatro instrumentos se distinguen por la decoración zoomorfa y antropomorfa realizada con plantillas, que se conservan en el Museo de Cremona. Aunque existen otros instrumentos de cuerda decorados por este artista, hay dos aspectos que les hace despuntar más por una parte, la viola, es la única conservada con decoración y por otra, la calidad de los putti del violonchelo. Los cuatro instrumentos están decorados con una cenefa de rombos y círculos de marfil sobre un fondo de pasta de ébano que recorre todo el perímetro de la tabla armónica y del fondo a la altura del filete. El fondo está realizado con una pieza de madera de arce, excepto el del violonchelo que son dos. Las cuatro tablas armónicas de madera de conífera y realizadas de una única pieza presentan unas efes muy marcadas. Tanto sus aros como sus clavijeros, presentan roleos renacentistas enriquecidos con motivos vegetales y florales, aunque los del aro se adornan de diferente manera. El mástil y las clavijas de todos ellos son de ébano negro, con cuatro cuerdas modernas que se afinan con el tensor en el cordal. Estas piezas junto con los puentes son modernas. El violín conocido como grande se caracteriza por la siguiente decoración zoomorfa entre los roleos: diez canidos silueteados (lisos y moteados), al galope, se intercalan con catorce grifos negros, de alas explayadas. Estos están afrontados, excepto los que se encuentran en las esquinas de las escotaduras y a ambos lados del botón, que se contraponen. Los canidos corren desde el talón con listel oscuro, hacia el botón, donde los dos últimos se enfrentan, mientras que en las escotaduras cambian de sentido. El violín conocido como chico se diferencia del anterior en las dimensiones y en algunos detalles decorativos. Los cánidos parten del botón y corren hacia el talón sin listel, donde se encuentran a ambos lados afrontados, con la salvedad de los dos de las escotaduras que cambian de sentido. Y las motas de los canidos se encuentran más desgastadas. En el interior de cada violín, se conserva una etiqueta con la siguiente inscripción impresa: “Antonius Stradivarius Cremonensis / Faciebat Anno 1709 (709 manuscrito)”; Anagrama “AS” en círculo bajo una cruz. En el caso de la viola, la decoración zoomorfa entre los roleos varía: catorce aves y nueve liebres (más una hoy borrada) se distribuyen intercaladas. Las liebres que están saltando en el mismo sentido, rodean el perímetro y giran la cabeza hacia atrás. Comienzan a la izquierda del talón y finalizan a su derecha. Dos aves, de largo pico y patas largas, flanquean cada liebre. El ave que se encuentra a la derecha del mamífero, picotea el suelo. Las aves se dan la espalda en tres de las esquinas de la escotadura, en la cuarta, el ave da la espalda a una liebre, al cambiar en la parte superior del aro, a la derecha del mástil, el orden establecido en el resto del aro. Igual que en los violines, hay una etiqueta en el interior con la siguiente inscripción impresa: “Antonius Stradivarius Cremonensis / Faciebat Anno 1696 (6 manuscrito)”; Anagrama “AS” en círculo bajo una cruz. En la parte inferior, aparece manuscrita la siguiente inscripción: “Vincs Assensio Presb in me (…) Añ(sic) 1785” Además existen otras dos inscripciones hechas a mano con tinta, realizadas por la Casa Hill, en el interior de la tabla armónica. Una de ellas dice que se restauró en 1891 y en la otra se resume su historia desde su venta en París en 1819 hasta el año citado anteriormente. Por último, la decoración de los aros del violonchelo sigue la misma distribución que los anteriores. Presenta una procesión de diez infantes alados desnudos (probablemente Cupidos) que persiguen con arcos y flechas a catorce cápridos o antílopes entre roleos vegetales. En cada lado de los aros, cuatro cupidos miran al botón y dos (después de la escotadura y en la base) hacia el mástil. En ambos lados, cuatro cápridos miran hacia el mástil y otros tres hacia el botón. Estos flanquean a cada angelote, excepto al primero y al último. El barniz es rojizo oscuro. En el interior, también se halla una etiqueta impresa con el siguiente texto: “Antonius Stradivarius Cremonensis / Faciebat Anno 1694 (4 manuscrito)”. Anagrama “AS” en un circulo con una cruz. Estas etiquetas en todos los instrumentos son las usadas por Stradivarius en sus instrumentos, incluyendo el anagrama de su nombre y demuestra su autoría. Se fabricaron en las primeras décadas de madurez del artista, cuando se ha independizado de su maestro Nicola Amati. Estas decoraciones se repiten en el violín Greffuhle datado alrededor de 1700, actualmente en la Smithsonian Institution de Washintgton. En cuanto a su historia en la Corte, recién llegados se integraron en la Orquesta de Cámara del futuro Carlos IV, para la interpretación de música clásica. Vicente Assensio, violero oficial de la Real Casa, será el encargado de su conservación sucediéndole después su sobrino, Silverio Ortega y posteriormente el hijo de éste, Mariano Ortega. Durante el siglo XVIII y el XIX se realizaron algunas intervenciones en los instrumentos. La más agresiva fue la sufrida por el actual violonchelo, que en origen era un violón bajo y se empequeñeció para adaptarse a las modas musicales del momento. Cuando en 1814 se realiza el inventario por orden de Fernando VII se detecta que faltan las dos violas. En 1836, se incorporan a la Real Capilla hasta su disolución durante la República, 1931. Durante la Guerra Civil, se custodiaron en el Museo del Prado. En 1950 se adquiere a la Casa Hill una de las violas sustraídas y se recompone en parte el conjunto adquirido por Carlos III, formando un Cuarteto.

Virginal

Hans Bos1579Madera de conífera, metal, pergamino, papel, marfil, pigmentos y aglutinantes 164,5 x 49 x 64,4 cmVer másEl Virginal es un instrumento de teclado de cuerda pulsada junto con la espineta y el clavicémbalo, aunque más pequeño, que se difundió a partir de 1500 por los Países Bajos y por Inglaterra algo más tarde, durante el siglo XVII. Sus cuerdas corrían en paralelo o en diagonal, como es este caso. De base rectangular y forma prismática, la caja es de color oscuro en su parte exterior. Tiene dos tapas, una frontal que oculta el teclado y el frente y otra superior que esconde el interior de la caja armónica. Ambas van decoradas interiormente. Ha perdido las cuerdas, pero la tabla armónica conserva dos puentes, el izquierdo, largo y recto, que se convierte en cejuela muda y sirve para anclar las cuerdas y ocultar los martinetes y el derecho, curvo, que es el que se encarga de transmitir la vibración. Una inscripción recorre la parte superior del izquierdo. Tras éste se observa una hilera de clavijas. Conserva también los tres oídos, dos de ellos, con decoración calada en forma de rosa; incluso el de la derecha con la marca del autor, H B. El teclado se encuentra desplazado hacia la izquierda. Y más a la izquierda vemos un cajoncillo, en cuyo interior se conservan dos martinetes con restos de tela roja y un punto de metal para equilibrar el peso. En cuanto a la decoración, el frontal presenta un papel blanco con motivos vegetales y florales estilizados formando arabescos pintados en color negro entre dos cenefas con medias ovas y dos listeles sogueados que se extiende a su vez por el frente y los laterales del teclado. La parte inferior del papel decorado del frente del teclado está cortada. La seriación de motivos se ordena mediante un eje en forma de jarrón con dos pseudovegetales afrontados formando conjuntos que flanquean un segundo motivo más historiado. También las paredes interiores de la tabla armónica están decoradas con papel pintado, en negro sobre blanco, con motivos fitomórficos y florales enlazadas por roleos y una cenefa superior. El cajoncillo tiene la parte superior de su tapa decorada igualmente con el mismo papel, pero con un motivo diferente, que se asemeja al que rodea exteriormente la caja. El interior de la tapa frontal se encuentra decorado del mismo modo, un papel blanco con motivos vegetales y geométricos de color negro, que recuerdan grutescos. Estos se alternan con cartelas y hojas y se sitúan entre las cenefas de ovas y listeles con perlas y espejos unidos por una línea. Con color rojo se colorean algunos motivos, como las cenefas y los roleos. En la tapa frontal se observan los ensambles en cola de milano doble y las junturas de las tablas. En cuanto a la decoración, aparece una escena galante desarrollada en un jardín y dividida en tres escenas musicales: en el centro, delante de un jardín en cuadrícula, se levanta un templete o quiosco de planta decagonal rodeado por una columnata. Se cubre con una cúpula de color verdoso, cuya decoración heráldica alterna con banderines. Está coronada con una linterna rematada por una esfera y una figura desnuda. Las columnas son atlantes apoyados en estípites (hermas) sobre un poyo que recorre el perímetro y se abre en la parte frontal. En el centro, una mesa con manjares en platos de plata y mantel blanco. Alrededor de la misma, tres parejas y en presidencia, un laudista tocando con un joven a cada lado. Otra pareja se sienta fuera. Por delante, un caballero se arrodilla ante una dama. A la derecha del templete, un sirviente sirve agua de una jarra a una copa, ambas de plata. Por detrás de él, el resto de la vajilla en un banco. En primer término, se observa un grupo de dos damas con un caballero medio flexionado y un músico que se dispone a tañir el laúd y a su lado, el estuche abierto. Otro criado baja los escalones con dos píxeles y por detrás vemos otros dos músicos charlando. Pavos reales, una fuente y un palacio rodeado por un foso completan la escena que se extiende hacia el fondo vislumbrándose otro jardín con figuras a lo lejos, un puerto y una ciudad. Por su parte, a la izquierda del templete, en primer término, sobre un banco, un violonchelista, dos violinistas y un perro; en segundo termino, otra pareja charlando de paseo. Por detrás de ellos, dos damas y un caballero se dirigen a otro jardín donde se ven cérvidos y otro templete al fondo. Tres parejas más se encuentran en el extremo izquierdo de la composición, paseando y charlando alrededor de un cercado, tras la última un sirviente, dos pavos reales y un perro completan la escena. Dentro del cercado se adivina un huerto y tres caballeros pasean. El paisaje se extiende hacia un bosque que cierra la escena. Todos los personajes visten a la moda del siglo XVI flamenco. La decoración de la tabla armónica destaca por distintos tipos de flores blancas y rojas y frutas. Algunas aparecen desdibujadas. Sobre la autoría de la escena pictórica no tenemos datos para aventurar un nombre. Existen muchos instrumentos de teclado de este siglo y del siguiente, con escenas musicales y lúdicas en la parte interior de la tapa. El teclado es de 4 octavas con octava corta (Do1/Mi1 – Do5). Las notas naturales se embellecen con marfil o hueso en la parte superior y en el frontal con pergamino rosa y letras hebreas y pergamino blanco formando un arco. Las notas sostenidas de madera alternan en la decoración un sol y un mascarón de latón. Parece que es la primera vez que nos encontramos con la decoración de papel pintado. A partir de este momento será muy usada en los instrumentos de este tipo flamencos (Ripin) de la escuela de Amberes, tales como los de Ruckers. También las letras hebreas nos remiten a Amberes (Ripin). Las inscripciones son las siguientes: En la tapa de martinetes o puente: “(H)VIUS. INSTRUMENTI. FACTOR. EST. IOHANNES. BOSSVS. FACTOR. ORGA (NORUM). En la tapa interna del cajoncillo: ANTVERPENSIS. Sobre la tapa: “M” en rojo En la tabla armónica, sobre la rosa: “157(ilegible)” Existe otra, pero de difícil lectura: “4 p 6 (ilegible) 6 p 5” Hans Bos fue de los pioneros y más importantes constructores de instrumentos de tecla en Flandes. Según Ripin fue maestro de Ruckers el viejo. No se sabe muy bien como llego a España, aunque en el inventario de sus bienes, de 1584, existe la mención del viaje de uno de sus hijos a nuestro país, para traer dos instrumentos. Podría ser éste, uno de ellos. Tampoco está clara su conservación en un monasterio, pues la música interpretada en este instrumento solía ser de danza, como pavanas y gallardas, compuesto por músicos ingleses y flamencos. Sin embargo, aparte del posible mecenazgo real, cabe pensar que pudiera estar relacionado con la dote de alguna doncella de la nobleza que ingresara en religión.

Piano armario

Francisco Flórez1807Madera; Metal; Vidrio de plomo; Seda / Dorado; Policromado; Fundido; Cincelado 303,5 x 130 x 71,8 cmGalería de las Colecciones RealesVer másFrancisco Flórez, nacido en Murcia y afincado en Madrid hasta su fallecimiento en 1824, fue uno de los constructores de pianos más reputados y afamados de su época. Si bien son muy pocos los datos que se disponen sobre su primera etapa de formación, a partir de 1784, cuando ya aparece instalado en Madrid, es posible reconstruir su trayectoria profesional. Una larga etapa caracterizada por una intensa actividad como constructor de pianos, más concretamente de fortepianos. La prensa es, sin duda, una de las fuentes que mejor permiten esta reconstrucción, pues era frecuente que Flórez recurriese a ella para publicitar su taller. Es así como, gracias a estos anuncios, se sabe que viajó hasta Inglaterra, pensionado por Carlos IV, para perfeccionar la técnica de construcción de esta tipología de pianos-fortes, tal y como figuró en la Gaceta de Madrid del 28 de octubre de 1791 y en el Diario de Madrid, 26 de octubre de 1791: «D. Francísco Florez, artífice de pianos-fortes, que viajó á Inglaterra con el único objeto de adquirir la posible perfeccion de su arte, cuyo fin ha conseguido como acreditarán sus obras, ha vuelto desde Londres á Madrid, en donde construirá estos instrumentos para las personas que se los encarguen».Su fama hizo que, desde el año 1795, ocupase el cargo de «constructor de órganos y claves de la Real Cámara», que más tarde, en 1806, también ostentó su sucesor Francisco Fernández. Los instrumentos que se conservan de Flórez destacan por su delicados y suntuosos diseños, así como por la meticulosidad de construcción. Un buen ejemplo de ello es este piano, datado en 1807, con una extensión del teclado de 5 octavas y media. F1-C3. Tiene tres cuerdas por punto y está realizado con un tablero sobre tres bolas de madera con seis pedales metálicos alargados, de los que uno no se conserva. Seis patas ajarronadas con cabezas de vellocinos de oro y motivos de hojas frontal y lateral. Apliques metálicos en dorado con motivos vegetales y animales a lo «candelieri», con gran semicírculo superior con mascarón de ébano y figuras femeninas enfrentadas con tornapuntas vegetales y semiesfera de hojas con medallones y rosetas. Cristal frontal «eglomisé» con escenas de amorcillos y alegorías de la agricultura y la pesca. Dos puertas laterales caladas con un adorno de rombo central de marquetería, que dejan ver el forro de damasco de seda carmesí.Texto: María José Suárez Martínez

Piano

Juan del Mármol1740-1795Madera / TalladoGalería de las Colecciones RealesVer másEste pianoforte de mesa español es una pieza excepcional y uno de los mejores testimonios organológicos que perviven de la época de Carlos IV. Se trata de un instrumento de tecla y cuerda atribuido al sevillano Juan del Mármol (1737- Post. 1810) ―artista, constructor de claves y pensionado del rey― que seguía el modelo constructivo de los pianos ingleses que comenzaron a importarse a España en la década de 1770. Destaca tanto por su delicada factura y los ricos materiales utilizados como por la refinada ornamentación que embellece el teclado y la guillotina. Una decoración realizada mediante la técnica del piqué ―que remite a las obras napolitanas― consistente en aplicar mediante calor planchas de carey con incrustaciones de nácar y oro. Consta de un mueble neoclásico que descansa sobre dos juegos de patas en forma de H ―rematadas por una bola torneada― unidas con una chambrana transversal. Presenta un teclado con las palas naturales, y sostenidos de madera de ébano, decoradas con querubines o amorcillos. Conserva una guillotina ―o cubre-teclado―, profusamente decorada, de estilo barroco: el frente muestra tres escenas mitológicas en cartuchos rodeados de trofeos militares, amorcillos y dos figuras femeninas enfrentadas. Destaca el medallón central donde un personaje masculino aureolado ―en busto y de perfil― es coronado rey, bajo los rayos del sol, por dos ángeles alados. Una escena considerada, por algunos investigadores, alusiva a la coronación de Carlos VII ―futuro Carlos III de España― como rey de Nápoles. En un plano inferior, aparecen recostadas las figuras de Poseidón, dios de los mares, y de Atenea, como diosa de la Justicia. A ambos lados de esta escena central se disponen dos medallones. En el de la derecha se muestran dos figuras, la femenina con una cornucopia, alegoría de la abundancia, y la de Sylvanus, protector de las fronteras. En el de la izquierda, una escena con la representación de Irene «aquella que trae la paz» y de Deméter, diosa de la cosecha. El pianoforte se cierra con una tapa abatible decorada con motivos geométricos. En cuanto a la mecánica, utiliza el sistema inglés simple de estilo «Zumpe» y un cordaje de cuerdas trenzadas latonadas para las octavas más graves, pasando a cuerdas latonadas simples para los medios y hierro acerado para los agudos. Otra peculiaridad de este instrumento, que lo dota de gran originalidad, es el atril interior. Realizado en madera de caoba, calado, plegable y en forma de abanico.Texto: María José Suárez Martínez

Guitarra Juan Riudavets

Juan Riudavets1818Madera; marfil / Tallado; MarqueteríaGalería de las Colecciones RealesVer másLa guitarra es un instrumento cordófono que, desde finales del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX, irrumpió con fuerza en los espacios sonoros de la sociedad española. Un periodo que coincide con el establecimiento del clasicismo guitarrístico en el que abundaban los maestros constructores de estos instrumentos. Un buen ejemplo es esta guitarra, datada en 1818, y realizada por Juan Riudavets ―natural de Mahón― y dedicada al monarca Fernando VII. Un instrumento que destaca tanto por su cuidada construcción como por la delicada decoración realizada en marquetería. Presenta seis cuerdas simples, una caja de madera de palosanto y una tabla armónica de conífera. Respecto a los motivos que la adornan, se aprecia en la tapa con boca fusiforme la representación de la corona real y bajo el puente de la caja armónica el retrato de perfil del rey Fernando VII, acompañado de una filacteria alegórica. Los aros están decorados con escudos alternados con aros, ramos y palmas y la tapa trasera con un ángel y una cartela con topónimos bajo la que se sitúa el puerto menorquín de Mahón junto a un gran lazo ornamental. El clavijero presenta motivos decorativos simbólicos: corazón, balanza y león. Además de esta decoración, Riudavets realizó dos inscripciones en las que por un lado dejaba clara su autoría: «Al QUE ISO ESA ES JUAN RIUDAVETS NATURAL DE MAHON SEPTIEMBRE DE 1818» y, por el otro, se posicionaba junto al monarca Fernando VII: «QUIEN DE CORAZON DESEA DEFENDER A V. R. M. SOI IO, JUAN RIUDAVETS».Texto: María José Suárez Martínez

Quirogimnasio

Casimiro MartínPosterior a 1840Ébano; Caoba; Marfil; Carey; Cuero; Metal / Tallado; grabadoGalería de las Colecciones RealesVer másEl siglo XIX fue un periodo de gran creatividad en el que se patentaron numerosos inventos, a los que el mundo de la música no se mantuvo ajeno. Uno de los más curiosos es el que aquí se presenta, conocido bajo el nombre de «quirogimnasio». Un aparato inventado en 1840 por el francés Casimiro Martín, ideado con un planteamiento técnico y pedagógico, para que los instrumentistas en general y, en concreto, los pianistas hiciesen calentamientos y estiramientos de las manos y los dedos. Dos años después de su creación, en 1842, Martín obtuvo la patente francesa y le regaló este lujoso ejemplar a la reina Isabel II, tal y como consta en el pomo de marfil que lo decora. Se trata de un singular artilugio, de carácter portátil y forma rectangular, realizado con materiales nobles de alta calidad como madera de ébano y caoba, cuero teñido de color rojo, elementos de carey, marfil y metal dorado. Sobre este tablero plano se distribuyen nueve aparatos, todos ellos numerados, que los músicos debían activar para fortalecer las falanges y adquirir agilidad y fuerza en los dedos. Poco tiempo después, en 1843, Martín publicó un manual de instrucciones de uso, que firmó como constructor de pianos, en el que incluía diversos ejercicios prácticos e ilustraciones. En la Real Biblioteca del Palacio Real se conserva una primera edición de este manual titulado «Méthode de Chirogymnaste ou gymnase des doigts». Durante largos años este aparato tuvo una gran demanda. Prueba de ello fue la reedición de este manual, así como los numerosos ejemplares que Martín construyó, comercializó y distribuyó entre intérpretes, compositores y diversos conservatorios de Europa. Unas instituciones que prolongaron su uso entre los alumnos, al menos, hasta la primera década del siglo XX. Actualmente, se conocen otros tres quirogimnasios, atribuidos a Martín, presentes en los Museos de Instrumentos Musicales de Bruselas y Berlín, así como en el Museo de la Música de París.Texto: María José Suárez Martínez